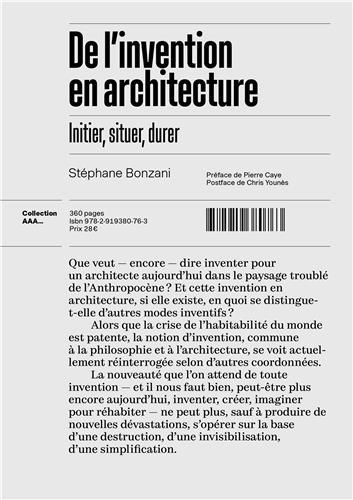

Postface du livre

Collection «AAA…»

Que veut — encore — dire inventer pour un architecte aujourd’hui dans le paysage troublé de l’Anthropocène? Et cette invention en architecture, si elle existe, en quoi se distingue-t-elle d’autres modes inventifs?

Alors que la crise de l’habitabilité du monde est patente, la notion d’invention, commune à la philosophie et à l’architecture, se voit actuellement réinterrogée selon d’autres coordonnées. La nouveauté que l’on attend de toute invention — et il nous faut bien, peut-être plus encore aujourd’hui, inventer, créer, imaginer pour ré-habiter — ne peut plus, sauf à produire de nouvelles dévastations, s’opérer sur la base d’une destruction, d’une invisibilisation, d’une simplification.

Mais comment rouvrir le sens du geste inventif autrement que l’a fait le “front de modernisation”? La modernisation, en effet, a capté le sens de l’invention, lui assignant une orientation et l’associant à un mouvement d’arrachement, de rupture, ne pouvant opérer que dans la violence condamnant tout héritage: héritages physique et culturel, expériences vécues, manières communes de pensée. Le sens du geste inventif s’est constitué non seulement comme puissance de faire apparaître du nouveau, mais aussi, corrélativement, comme puissance de dévaluer l’existant, lui faisant perdre son importance et sa résistance intrinsèque, pour pouvoir ensuite lui substituer d’autres réalités, d’autres objets et d’autres histoires.

Partons d’une hypothèse: l’habitabilité du monde, qu’il s’agit pourtant d’inventer, ne dépend pas de nous, ou si elle en dépend, c’est sur un autre mode que celui qui consiste à la produire de toute pièce…