De la maison, de l’ « être jeté » au dehors et du retour, l’homme habitant la terre participe au même drame originel : les « manières d’apparaître » et les « manières de disparaître » relèvent d’une existentialité, celle d’un devenir-humain et d’un devenir-monde.

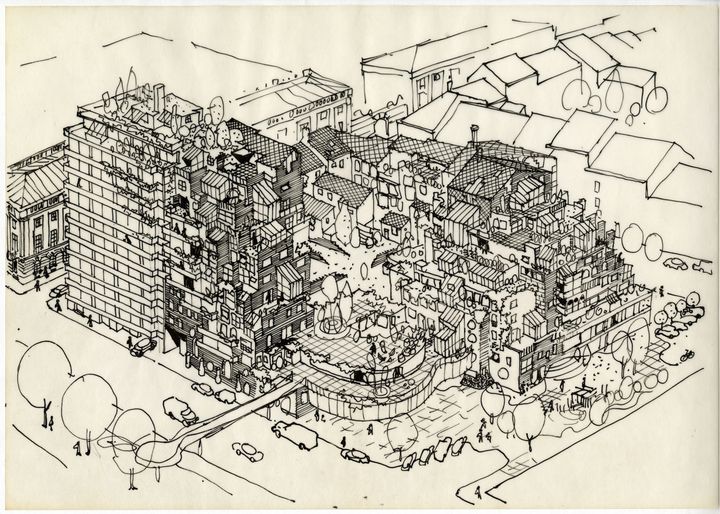

De la maison ronde creusée dans le sol, jusqu’au logement comme forme historiquement tardive de l’habitation, le mode d’existence fondamental de l’homme sur la terre est celui de demeurer sous un toit comme principe essentiel de l’habiter où il y a encore possibilité de se blottir dans une intimité propre. « N’habite avec intensité que celui qui a su se blottir » écrit Bachelard dans La poétique de l’espace pour insister sur l’importance d’espace plié vers le dedans qui ne cesse de se déplier et se replier vers l’infini révélant le concept de l’enveloppant-enveloppé.

C’est le schéma raciner (naître) – dé-raciner (partir) – dé-placer (risque, danger) – en-raciner (revenir) qui articule l’homme à la terre qu’il habite selon un certain rythme de déchirures intimes et douloureuses. Ce moment entre naissance/re-naissance est traversé par une « déhiscence » envers des limites-ouvertures qui s’articulent dans une fusion ontologique entre l’homme, l’habitation humaine et le milieu sur laquelle surgissent des lointains possibles et désirables. Dans cet arrachement à la maison, dans l’inquiétant dehors, à l’épreuve du fragile, l’homme habitant la terre ouvre dans la continuité de l’habiter à un prendre soin des vulnérabilités partagées dans sa ville inquiète : pardon difficile, promesse fragile et deuil impossible.

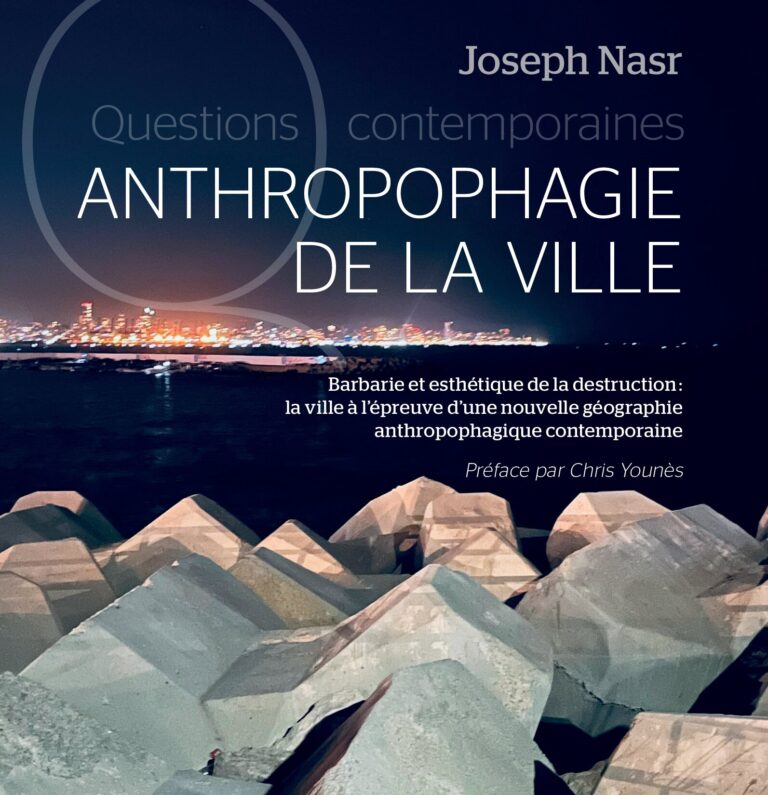

Joseph Nasr

Architecte DPLG / Docteur en philosophie / Enseignant-chercheur — Camondo, ICP, UTC. Professeur — USEK

Joseph Nasr est architecte DPLG et docteur en philosophie.

Après des études à Paris, à l’interface entre l’architecture et la philosophie, il développe expériences académiques et pédagogiques, articulée autour du projet architectural et de ses théories. Professeur et ancien chef du département d’architecture à l’USEK, membre-chercheur du GERPHAU depuis 2013, ses recherches explorent les liens profonds entre architecture et philosophie, deux disciplines en osmose et à la genèse de notre "savoir habiter" et de notre "être à l’espace".

Auteur de plusieurs publications, il est engagé dans des thématiques de recherche portant sur les conditions de notre habiter, en interrogeant une ouverture du projet qui engage une attitude éthique et permet une possible réinvention des pratiques architecturales et philosophiques. Sa réflexion s’inscrit dans une approche phénoménologique de l’architecture, questionnant le devenir de notre environnement dans une perspective qui concilie nos "responsabilités" pour un "habiter autrement" et un "(a)ménager autrement" nos milieux habités. Ses principaux axes de recherches : la ruine, l'habiter, la disparition, la fragilité, l’anthropophagie de l’architecture et de la ville.

Installé au Liban entre 2009 et 2022, il y a mené une activité d’enseignement et de responsabilités académiques dans le champ du projet architectural et de ses théories.

Basé à Paris depuis août 2022, il occupe différents postes d’enseignement dans plusieurs universités françaises. Il a été qualifié en 2023 par le CNECEA au titre de maître de conférences et en 2024 par le CNECEA au titre de Professeur.

Xavier Bonnaud

Architecte, Docteur en Urbanisme, HDR en Architecture, Professeur TPCAU, Directeur du Gerphau

Xavier Bonnaud est architecte, docteur en urbanisme et professeur d’architecture à l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La-Villette. Il a soutenu une Habilitation à Diriger les Recherches en Architecture sur la notion d’expérience architecturale et co-dirige le laboratoire GERPHAU (Groupe d’Etudes et de Recherches Philosophie, Architecture, Urbain, E.A 7486). Il a enseigné pendant une dizaine d’année l’urbanisme à l’École Polytechnique Paris. Xavier Bonnaud est aussi architecte associé au sein de l’agence d’architecture et d’études urbaines MESOSTUDIO.

Chris Younès

Philosophe / Fondatrice du Gerphau / Docteure en Philosophie / HDR

Psychosociologue, docteure et HDR en philosophie, actuellement professeure à l’ESA (Paris), Chris Younès est fondatrice et membre du laboratoire Gerphau (EA 7486), du réseau PhilAU (Philosophie, architecture, urbain) et de sa revue Le Philotope. Cofondatrice et membre d’ARENA (european architectural research network), membre du conseil scientifique d’Europan, membre de l’académie d’Architecture et correspondante section architecture de l’académie des Beaux-Arts.

Éric Daniel-Lacombe

Architecte DPLG / docteur / HDR / Professeur

Eric Daniel Lacombe est architecte DPLG, professeur TPCAU (HDR) à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette, directeur de la Chaire « Nouvelles urbanités face aux risques naturels : des abris-ouverts ».