Dans un contexte de transition écologique, marqué par la nécessité de densifier la ville tout en maîtrisant les coûts de production, l’habitat collectif se trouve pris dans un nœud gordien entre rentabilité économique et recherche de qualité d’usage (Hertzberger and Biétry, 2010). Cette tension produit une architecture souvent standardisée, aux typologies figées, dont les marges de manœuvre pour répondre à la diversité des modes de vie et la mutation des usages contemporains sont de plus en plus restreintes (Pinson, 2007).

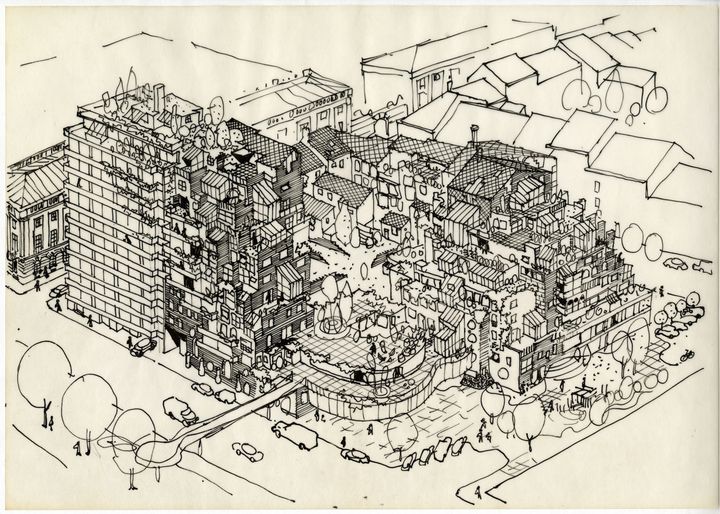

La pandémie de Covid 19 a permis de mettre en lumière le potentiel des espaces intermédiaires comme support d’une diversité d’usages, compensant la perte des fondements de l’habiter (Moley, 2006). Cet entre-deux apparait ainsi comme l’outil de résistance permettant de réguler l’équilibre entre sobriété foncière et qualité d’usages de l’habitat. La pluralité des noms qui lui sont attribués (entre-deux, espaces interstitiels, espaces de transition, espaces tampons, ou encore seuils, limites, sas…) montre la difficulté à appréhender ce dispositif spatial pourtant essentiel à la qualité des espaces qu’il met en relation (Arzoumanian et al., 2024).

On pourrait ainsi se demander face à la standardisation de la production de l’habitat collectif et à la sobriété foncière imposée par les logiques de rentabilité, comment les architectes mobilisent-ils les espaces intermédiaires pour répondre aux enjeux de qualité de l’habiter ? Dans quelles mesures ces dispositifs spatiaux participent-ils à un déplacement idéologique de la notion d’habiter vers une posture relationnaliste, fondée sur les liens entre habitants et avec le vivant, dans un contexte de densité urbaine et de transition écologique ?

Cette recherche contribue à élargir la réflexion disciplinaire sur le logement collectif en mettant en avant le rôle structurant des espaces intermédiaires comme vecteurs d’un habiter relationnel. Elle interroge la manière dont l’architecture peut, dans un contexte contraint, reconfigurer les proximités, renforcer le lien au vivant et ouvrir des perspectives pour un paradigme spatial plus en lien avec les milieux vivants (Guattari, 2018).

Ce travail souhaite mettre en lumière une idéologie architecturale contemporaine de l’habiter qui fait des enjeux environnementaux non pas des contraintes subies, mais des leviers en faveur d’une amélioration de la qualité de l’habitat, fondée sur la relation et la notion de collectif (Paquot et al., 2007).

Si ces ambitions ont été régulièrement formulées depuis le début du XXᵉ siècle, elles se sont souvent heurtées à la dissolution opérationnelle d’une vision véritablement collective de l’habitat dense. La recherche tentera d’éclairer les dynamiques conceptuelles et idéologiques qui, dans le cadre des contraintes réglementaires, normatives et économiques actuelles, permettent de formuler une réponse spatiale apte à structurer des relations de proximité spécifiques à la situation de l’habitat collectif.

Sans viser un modèle prescriptif, cette thèse entend dégager les prémices d’une réflexion élargie sur la production de l’habitat collectif et sur l’évolution de nos villes, dans un contexte qui impose la transformation des modèles hérités.