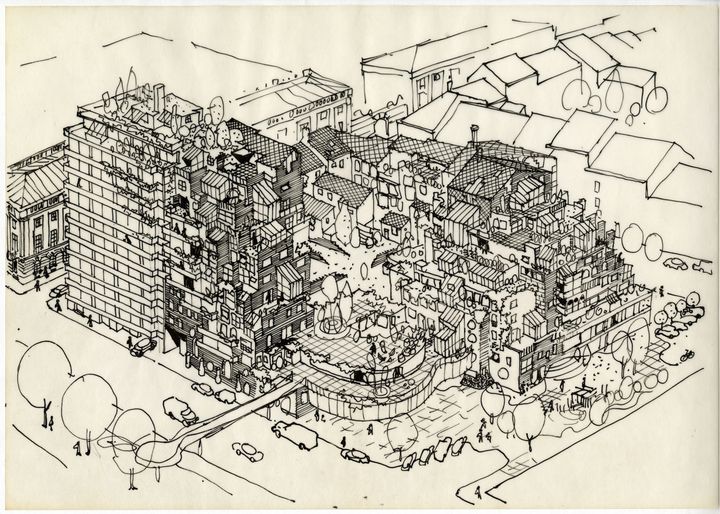

Dans un contexte de densification urbaine nécessaire pour répondre aux enjeux écologiques, l’habitat collectif fait l’objet de profondes remises en question. La crise du Covid-19 a mis en lumière une perte de qualité d’usage pour les habitants, perceptible à différentes échelles spatiales. Pour des raisons de rentabilité foncière, on observe la généralisation de morphologies hybrides d’édifices (barres épaisses, plots accolés), qui réduisent les espaces distributifs au strict minimum réglementaire et programmatique. En lien direct avec cette hybridation morphologique, l’espace domestique est également contraint et réduit à son minimum, notamment par l’absorption des espaces de distribution dans les pièces de vie et par la suppression des espaces de transition (entrées, couloirs, pièces distributives…).

En France, une dynamique architecturale se renforce, portée par la volonté de retrouver un « espace vital » supplémentaire dédié aux usages des habitants. Cette approche s’inscrit dans une philosophie de flexibilité et d’appropriation de l’habitat. Toutefois, dans un contexte de budgets contraints, de programmes de plus en plus normés et de réglementations toujours plus strictes, il s’agit de trouver des leviers architecturaux pour offrir des espaces additionnels, véritables supports d’usages. Pour répondre à ce besoin urgent, les architectes s’appuient sur un dispositif aux contours flous : celui des espaces intermédiaires. Ces entre-deux apparaissent comme des outils de résistance, permettant de rééquilibrer la tension entre sobriété foncière et qualité d’usage de l’habitat.

Dans cette contribution, nous interrogerons les conditions d’existence — programmatiques, réglementaires, formelles, environnementales, économiques — des espaces intermédiaires à travers un dispositif spécifique : la distribution collective. L’objectif est de réfléchir aux leviers de négociation mobilisés par les architectes pour développer des espaces supplémentaires au service des habitants, supports d’usages non programmés et partagés. Il s’agira également de comprendre ce que ces dispositifs impliquent pour la notion d’habiter, et ce qu’ils traduisent des intentions des architectes quant à la qualité d’usage dans l’habitat collectif.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur trois projets intégrant des dispositifs distributifs dépassant leur fonction archétypale, pour proposer des supports d’usages collectifs au service du commun. Le premier est le projet de 183 logements de Plan Común, Kuhn Malvezzi et Nicolas Dorval Bory pour le lot Petit de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul à Paris en 2019. Le deuxième concerne l’immeuble « poreux » de Tolila + Gilliland, un ensemble de 76 logements sociaux à Bagneux en 2024. Enfin, nous nous pencherons sur les 53 logements à coursives, conçu par Sophie Delhay dans le quartier de Fives à Lille, en 2014.

Ces trois projets seront mis en résonance afin d’analyser les conditions d’émergence de ces espaces et ce qu’ils révèlent d’une vision architecturale portée par la qualité d’usage dans l’habitat collectif, qui se manifeste par la notion de commun.