Ses recherches actuelles se construisent à l’interface de l‘architecture et de la philosophie : elles visent à mettre en évidence la place centrale de l’architecture (dans sa culture, la pensée qu’elle instaure et les innovations qu’elle propose) au sein du paradigme environnemental qui se structure lentement au xxi e siècle. Elles abordent plus particulièrement trois domaines de l’architecture et de la fabrique des territoires

– L’évolution des cultures de conception : les nouvelles vulnérabilités de l’Anthropocène appellent un approfondissement du cadre éthique de la pratique de l’architecture, ainsi que des réflexions disciplinaires et pédagogiques quant à la transmission de la conception.

– Les conditions de réceptions de l’architecture : d’une attention au vécu banal et quotidien dans le cadre bâti aux expériences corporelles et sensibles de nos milieux habités, émergent des connaissances incarnées et situées qui renouvellent les manières de penser l’habitation

– Des questionnements sur l’acte de bâtir : au regard de la puissance et des possibles qu’offrent la maturité scientifique et technique du secteur, d’autres manières de prescrire, d’assembler de construire émergent, économes, frugales, locales, parfois même plus conviviales, qu’il convient de mieux comprendre et aussi parfois d’encourager.

Il ne s’agit pas seulement de produire les connaissances de repérage de l’actuel contexte de crise, mais intervenant à la croisée entre théorie et pratique, de déployer toutes les richesses d’une pensée en projet, dans un esprit de prospective et un goût pour les expérimentations concrètes. Les savoirs ainsi formulés, parce qu’ils s’ancrent dans plusieurs modes d’existences et plusieurs types de raisons, sont autant d’outils permettant d’éclairer la complexité, la fragilité et les interdépendances constitutives de notre contemporain. Ces proximités entre connaissances théoriques et critiques, et compétences de transformation contribuent à mieux documenter ce que l’architecture oeut apporter à la société comme à ses habitants.

Xavier Bonnaud mène, entre autres, ses recherches au sein de différents réseaux européens (Le réseau ARENA, (Architectural Research European Network Association http://www.arena-architecture.eu/), l’ IGAP (Intenationale Gesellschaft für Architektur und Philosophie, https://www.archiphil.org/index.php/fr/) et le GrUE (Groupe sur l’urbanisme Ecologique, https://ite.sorbonne-universite.fr/urbanisme-ecologique)

Chapitres d’ouvrages scientifiques

– Des formes et des flux, et si l’architecture tissait les rythmes de la nature, du vivant, de l’humain, p. 133-149, in Julian Jachmann, Petra Lohmann, Aurélie Névot (sous la direction de), Weg und Erkenntnis, Verlag der Universität Siegen, 2025

– « Faces aux risques naturels, engager d’autres imaginaires de l’installation », in Xavier Bonnaud, Eric Daniel-Lacombe, Chris Younès, Faire face aux risques – architecture et philosophie, In Folio, 2023.

– Avec Philippe Clergeau, « Ce que l’écologie fait à l’urbanisme », in Réinventer la ville avec l’écologie, Frottements interdisciplinaires, Groupe sur l’urbanisme écologique, Ed Apogée, 2022

– « L’archaïque en architecture : ouverture au pluriel des ontologies », p. 255-261, in Stéphane Bonzani, (sous la direction de), L’archaïque aujourd’hui, architecture et philosophie, Metispress, 2020

– « La gestion adaptative comme outil de paysage durable », in Urbanisme et Biodiversité, sous la direction de Philippe Clergeau, Editions Apogée, 2020

– « Synergic effects as practical generosity in architecture », Mhairi Mc Viocar (under the direction of), Architecture and generosity, Publisher, Cardiff, 2022

– « L’odeur du monde construit : essai d’exploration architecturale », in Xavier Bonnaud, Victor Fraigneau, (sous la direction de), Nouveaux territoires de l’expérience olfactive, In Folio, 2020

– Construire l’Europe par le bas, c’est possible », p.90-91, in Chris Younès et Alain Maugard (sous la direction de), Villes et architecture en débat, Europan, Parenthèses, 2019

– « La gestion adaptative comme outils des paysages urbains durables », p.268-272, In Philippe Clergeau (sous la direction de), Urbanisme et biodiversité, Edition Apogée, 2019

– “L’expérience de l’architecture et son potentiel d’ancrage existentiel, in Céline Bodart et Chris Younes, Au tournant de l’expérience, Hermann éd 2018,

– « Un nouvel âge de l‘architecture à l’ère de l’Anthropocène ? », in Céline Bodart et Chris Younes, Encore l’architecture, encore la philosophie, Hermann ed., 2016,)

Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées

– « Nous avons trois ans pour bifurquer, in Objectif Grand Paris, à paraitre 2nd trim 2023

– « Face aux risques naturels, de nouvelles urbanités », in O.C, revue en ligne, juillet 2021,

– « Entretenir l’habitabilité du monde », in bulletin n° 57, Société Française d’Architecture, 2021

– « Architecture et philosophie en synergie, Connaître, Transformer, Éprouver », in Le Philotope, n°14, 2020

– « La gestion adaptative comme outils des paysages urbains durables », 66-69, avec Philippe Clergeau, in Traits Urbains, 2019

– Construire au contact du risque : vers de nouvelles relations entre édifices, aménagements urbains et milieux. in Le Philotope n°11, sept. 2015

– « Rester en lien avec l’Ouvert, réflexions à partir des écrits d’Henri Maldiney », in L’esprit des villes, p.85-94, In Folio, 2014

Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriés

– « Visiter et approfondir nos liens aux lieux et aux milieux, un exercice d’autobiographie environnementale », in Éducation permanente n° 237, 2024

– « Confinement en ville : pourquoi l’accès à la nature est tout simplement vital » in THE CONVERSATION Média généraliste en ligne, avec Serge Muller (MNHN); Dorothée Marchand (UPEC); Emeline Bailly (UPEC); Jean-Noël Consales (AMU); Philippe Clergeau, (MNHN) et Xavier Bonnaud, ENSAPLV et École polytechnique, 30 avril 2020

– « L’expérience architecturale », in Les cahiers de la recherche architecturale et urbaine, octobre 2012

Directions d’ouvrages ou de revues

– Le Philotope n°11 2014-2015 : « Bâtir au contact du risque », sous la direction de Xavier Bonnaud et d’Eric Daniel-Lacombe

– Xavier Bonnaud et Chris Younès, Perception Architecture Urbain, éd. Infolio, Février 2014

Ouvrages scientifiques

– De la ville au technocosme, Éditions de l’Atalante, Nantes, 2006

Productions artistiques théorisées

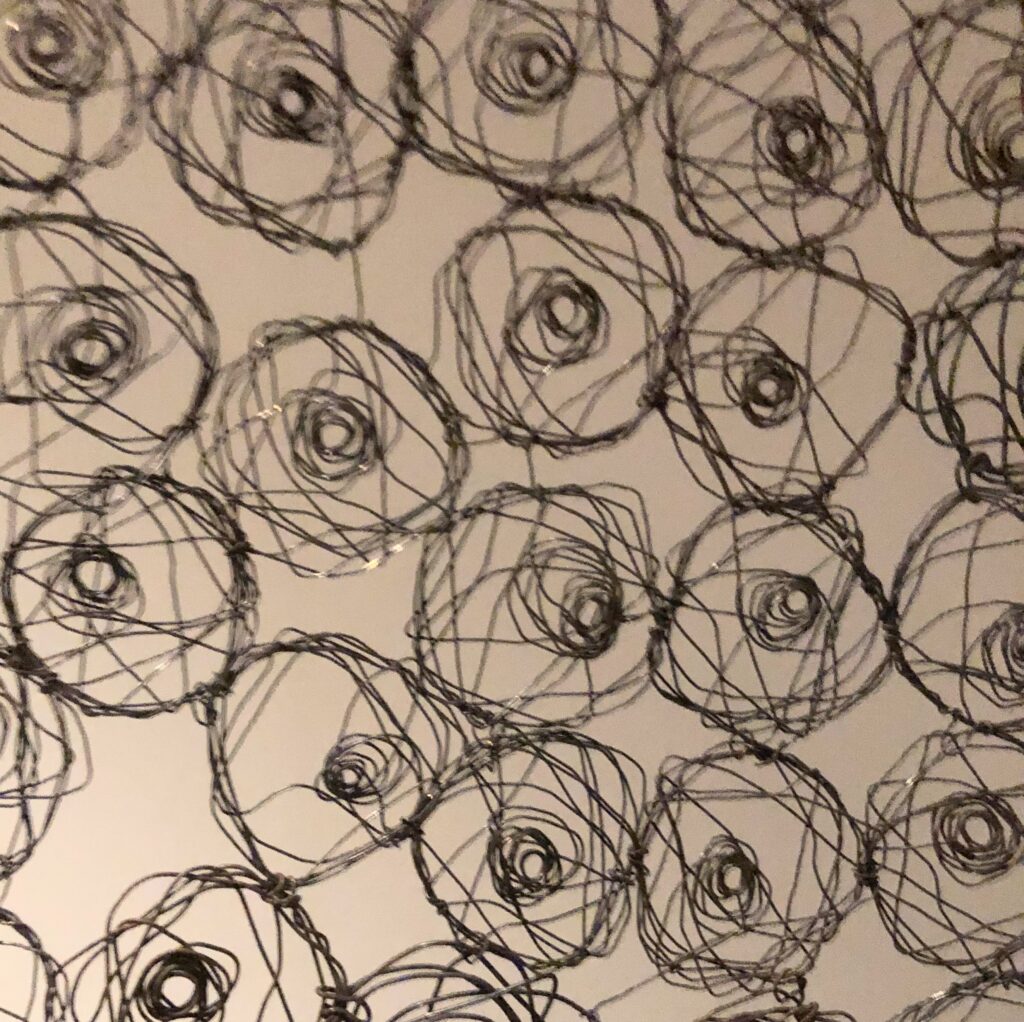

– Xavier Bonnaud & Agence MESOSTUDIO, Les Bulbes Fertiles, installation aux jardins du château de Chaumont-sur-Loire dans le cadre du XXe Festival international des jardins, thème : La biodiversité heureuse, avril à sept. 2012.

– Xavier Bonnaud & Agence MESOSTUDIO, Plaisirs d’habiter la banlieue, exposition d’architecture, déc. 2012, Maison de la vie associative, Fontenay-sous-Bois.