Cet article se concentre sur la qualité d’usage des espaces de circulation dans le logement collectif social en France, en explorant comment les architectes, sous les contraintes de densité bâtie, de la sobriété foncière et de la compression spatiale, activent stratégiquement les espaces intermédiaires entre les unités d’habitation pour reconfigurer les relations de voisinage et la vie quotidienne partagée. L’étude met en lumière l’inadéquation croissante des types de logements traditionnels face à la diversité des structures familiales et à l’évolution des besoins résidentiels, et soutient que l’ambiguïté et l’ouverture des espaces intermédiaires en font un médium essentiel pour améliorer la qualité spatiale.

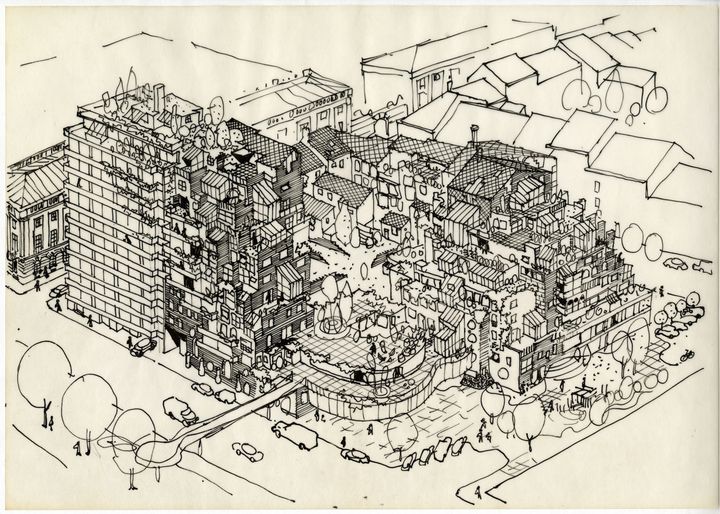

À travers l’analyse approfondie de deux projets de logements sociaux — réalisés par Plan Común et Sophie Delhay — l’article illustre comment les paliers partagés, les couloirs et les coursives extérieures sont réinventés comme des dispositifs spatiaux productifs, dotés d’une valeur à la fois sociale et environnementale. Ces espaces de circulation réappropriés améliorent l’éclairage et la ventilation tout en servant de supports à des usages informels, à des interactions de voisinage et à une extension douce des limites de l’espace privé.

L’article appelle à une approche architecturale renouvelée des espaces de circulation dans la production de logements aujourd’hui fortement standardisée, en les envisageant comme des terrains de négociation et des lieux générateurs de vie quotidienne. Ce faisant, il propose une perspective de conception durable pour l’avenir du logement social en France.