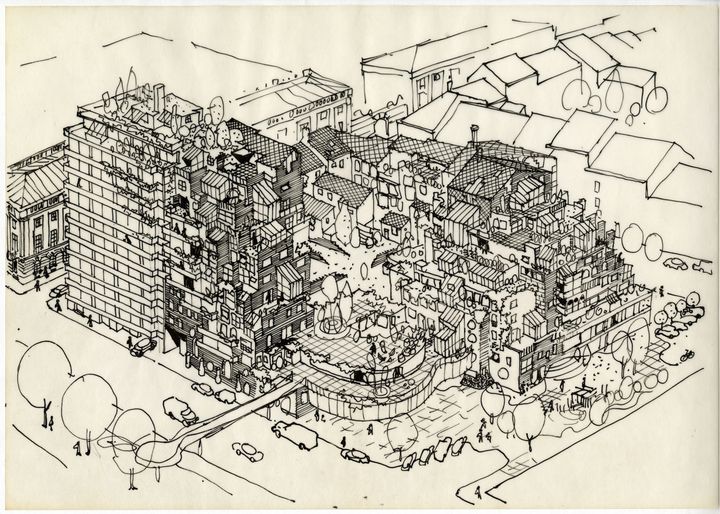

L’homme habite la Terre : il a la volonté et le savoir de bâtir, de détruire, de reconstruire ; il est un destructeur créateur. Entre ce qui existe et ce qui n’existe pas, entre quelque chose qui manque et qui ne manque pas, il a la volonté de vouloir :

« vouloir le Rien » et « désirer le Rien ».

Ce Rien est simultanément le « quelque chose » et l’« aucune chose ».

Comment le vouloir, le penser, le réifier ? Il est un Rien substantiel et phénoménal.

Il rend l’existence possible dans un état d’inexistence : ivresse, hasard, souffrance, destruction, étonnement, absence, enfantement, mort. La substantialité et la phénoménalité du Rien lui confèrent le potentiel de l’existence d’un concept constructif. Son but est de faire exister la non-existence : « immatérialisation » du réel, du visible et « matérialisation » de la transparence, de l’invisible.

Ce rapport aborde plusieurs approches cruciales : philosophiques, esthétiques et architecturales. Une ontologie de l’architecture s’ouvre ainsi à l’accueil d’un tremblement de ce Rien. Une osmose entre le Rien, le corps organique et l’architecture se manifeste : l’architecture devient un corps humain à nourrir et le corps humain une architecture à bâtir.

Dans ce Rien, l’homme atteint le paroxysme de l’« esthétisation de la destruction » et de l’« esthétisation de la souffrance ». La destruction fait disparaître pour faire « apparaître la disparition». La présence de la ruine révèle l’absence. La destruction de la ruine permet la présence, son invisibilité rend visible. C’est une volonté de faire apparaître le paraître du disparaître. Cette disparition de la disparition révèle l’« absence de trace » devenue la seule « trace de l’absence ».

Joseph Nasr

Architecte DPLG / Docteur en philosophie / Enseignant-chercheur — Camondo, ICP, UTC. Professeur — USEK

Joseph Nasr est architecte DPLG et docteur en philosophie.

Après des études à Paris, à l’interface entre l’architecture et la philosophie, il développe expériences académiques et pédagogiques, articulée autour du projet architectural et de ses théories. Professeur et ancien chef du département d’architecture à l’USEK, membre-chercheur du GERPHAU depuis 2013, ses recherches explorent les liens profonds entre architecture et philosophie, deux disciplines en osmose et à la genèse de notre "savoir habiter" et de notre "être à l’espace".

Auteur de plusieurs publications, il est engagé dans des thématiques de recherche portant sur les conditions de notre habiter, en interrogeant une ouverture du projet qui engage une attitude éthique et permet une possible réinvention des pratiques architecturales et philosophiques. Sa réflexion s’inscrit dans une approche phénoménologique de l’architecture, questionnant le devenir de notre environnement dans une perspective qui concilie nos "responsabilités" pour un "habiter autrement" et un "(a)ménager autrement" nos milieux habités. Ses principaux axes de recherches : la ruine, l'habiter, la disparition, la fragilité, l’anthropophagie de l’architecture et de la ville.

Installé au Liban entre 2009 et 2022, il y a mené une activité d’enseignement et de responsabilités académiques dans le champ du projet architectural et de ses théories.

Basé à Paris depuis août 2022, il occupe différents postes d’enseignement dans plusieurs universités françaises. Il a été qualifié en 2023 par le CNECEA au titre de maître de conférences et en 2024 par le CNECEA au titre de Professeur.

Joseph Nasr

Architecte DPLG / Docteur en philosophie / Enseignant-chercheur — Camondo, ICP, UTC. Professeur — USEK

Joseph Nasr est architecte DPLG et docteur en philosophie.

Après des études à Paris, à l’interface entre l’architecture et la philosophie, il développe expériences académiques et pédagogiques, articulée autour du projet architectural et de ses théories. Professeur et ancien chef du département d’architecture à l’USEK, membre-chercheur du GERPHAU depuis 2013, ses recherches explorent les liens profonds entre architecture et philosophie, deux disciplines en osmose et à la genèse de notre "savoir habiter" et de notre "être à l’espace".

Auteur de plusieurs publications, il est engagé dans des thématiques de recherche portant sur les conditions de notre habiter, en interrogeant une ouverture du projet qui engage une attitude éthique et permet une possible réinvention des pratiques architecturales et philosophiques. Sa réflexion s’inscrit dans une approche phénoménologique de l’architecture, questionnant le devenir de notre environnement dans une perspective qui concilie nos "responsabilités" pour un "habiter autrement" et un "(a)ménager autrement" nos milieux habités. Ses principaux axes de recherches : la ruine, l'habiter, la disparition, la fragilité, l’anthropophagie de l’architecture et de la ville.

Installé au Liban entre 2009 et 2022, il y a mené une activité d’enseignement et de responsabilités académiques dans le champ du projet architectural et de ses théories.

Basé à Paris depuis août 2022, il occupe différents postes d’enseignement dans plusieurs universités françaises. Il a été qualifié en 2023 par le CNECEA au titre de maître de conférences et en 2024 par le CNECEA au titre de Professeur.